В конце июня екатеринбуржцы Артемий Захаров и Дарья Миролеева рванули на машине во Владивосток, к Тихому океану.

О своём дорожном путешествии они рассказывают в онлайн-дневнике, который мы публикуем на E1.RU. Позади у них уже большая половина пути. В очередной серии своих заметок Артемий и Дарья рассказывают про Байкал и проводят мини-ликбез по истории. Прочитайте, вдруг это вдохновит отправиться к нему и вас!

Свидание с Иркутском оказалось таким же коротким, как летняя ночь. Пару лет назад бывшая столица Сибири сковала пронизывающим до костей февральским холодом, но покорила застывшим во времени архитектурным ликом. С первого взгляда постройки в стиле сибирского барокко напоминают гиперукрашенные торты с восточным «привкусом». В этой архитектурной кондитерской можно разглядеть карнизы окон в виде пламени, колесо Дхармы на фасадах православного храма и даже фрески с внешней стороны церкви.

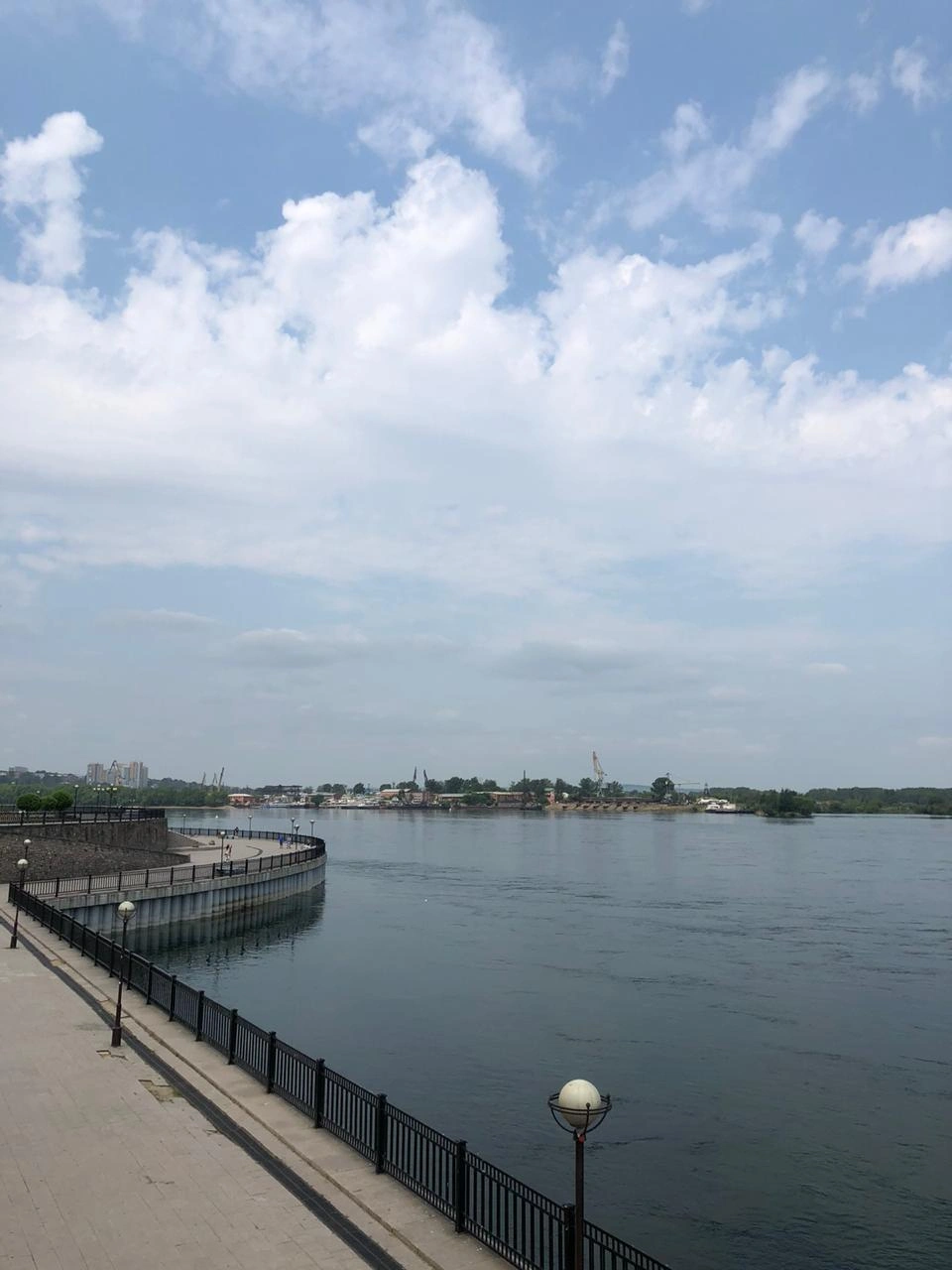

В тёплые часы характерные образцы сибирского барокко можно лицезреть часами. И лучше всего прямо на берегу Ангары со смотровой площадки возле памятника основателю Иркутска Якову Похабову. Это тот самый землепроходец, которому иркутяне на днях завязали глаза повязкой. То ли в шутку, то ли непонятно зачем.

В 1686 году, когда Иркутск получил статус города, чиновники из Санкт-Петербурга не восприняли всерьёз описание утверждённого герба: «В серебряном поле щита бегущий бабр, а во рту у него соболь». Что за бабр? Поди-ка, бобр?! Тогда зачем растительноядное существо в зубах несёт соболя? Столичным экспертам было невдомёк, что бабром местные жители издревле называли тигра. Так вместо чистокровной хищной кошки главным символом региона стала химера с перепончатыми лапами и бобровым хвостом.

К сожалению, этакая абракадабра происходит сегодня и со знаменитым 130-м кварталом, или Иркутской слободой, куда в своё время свезли лучшие образцы деревянного зодчества. Чтобы сохранить это уникальное наследие, дома заселили арендаторами всевозможных мастей. Отели, рестораны, сувенирные лавки и новодельные мини-музеи, предлагающие посмотреть лишь бы что, рекламные вывески, постеры, баннеры и снова вывески, вывески, вывески. Если вы любите Диснейленд для взрослых, то вэлкам.

На наш вкус, лучше посетить музей деревянного зодчества «Тальцы», где можно погулять по так называемым малодворкам — типичным поселениям Приангарья XVII века. Но это по пути в Листвянку. Наш же навигатор прокладывал путь по южной оконечности Байкала. Восточнее этой точки России мы никогда не были.

Дальнобойщики говорят, если Култук прошёл — считай, рейс сложился хорошо. На подъезде к посёлку у грузовиков часто перегреваются колодки, а на спуске отказывают тормоза. Перевернутые фуры здесь — обычное дело. Особенно в районе от поселения Моты до Граматухи. Недаром из-за крутых поворотов этот 20-километровый участок в народе прозвали «тёщиным языком». Подрезать его дорожники обещали в 2020 году. Но, по ходу дела, многомиллиардная стройка ещё в самом разгаре.

Исторически сложилось, что дороги вокруг да около Байкала были самыми трудоёмкими, но стратегически необходимыми как для торговли, так и для обороны. Современный путь до Култука почти совпадает со старым Кругоморским трактом, который начали строить ещё в 1796 году. Екатерина II подписала указ о строительстве новой «ближайшей и удобнейшей дороги от Иркутска до Кяхты». Оттуда некогда дальше она петляла в Монголию.

Следы былой эпохи в наши дни так же неосязаемы, как и шапки облаков, стелющихся под колёсами автомобиля. Еще один резкий подъём вверх, и за поворотом дорога берет резко вниз, открывая панораму Славного моря. Так жители Байкала называют меж собой древнейшее озеро мира. Вода мешается с облаками, заполняя всё вокруг безмятежным синим и лишая зрителя горизонта.

Если съехать с основного маршрута направо, то дорога ведёт в Тункинскую долину. Крюк всего-то в пару часов. А впереди уже синие пики гор на фоне изумрудных пастбищ. Горы здесь настолько величественны, что с каждым километром приближаются неприступной стеной. Нырнув в ущелье, оказываемся в курортном городке Аршан, где можно поживиться местными травами и кожаными изделиями на монгольском рынке или поплутать вдоль горной реки. Но куда интереснее устроить фотоохоту на резвящийся табун лошадей и шныряющих меж их копыт сусликов.

Полакомившись придорожной клубникой, по пути заезжаем в Слюдянку, точнее, на вокзал. Примечателен он тем, что это первый вокзал на российских железных дорогах, построенный из байкальского мрамора. В начале XX века это белоснежное здание стало жемчужиной среди многочисленных гранитных сводов и тоннелей Кругобайкальской железной дороги.

Для строителей Транссибирской магистрали самое глубокое озеро в мире стало непреодолимой природной преградой. На железнодорожной карте тех лет одна ветка шла с запада, другая — с востока от Байкала, а между ними — пропасть. Пассажиров снимали с поезда и перевозили по озеру на паромах или ледоколах вместе с вагонами. Чтобы покорить участок в 260 километров вокруг Байкала, понадобилось больше 2 лет и астрономические по тем временам 65 миллионов рублей. Собственно, поэтому в историю Кругобайкалка со слов Николая II вошла как «золотая пряжка» стального пояса России. Однако в послевоенные годы после строительства Иркутской ГЭС и частичного затопления территории участок дороги от станции Байкал до Слюдянки II стал тупиковым. Сегодня по ней ходит лишь исторический паровоз на потеху туристам.

Мы было тоже чуть не потерялись во времени. Смеркалось, а навигатор никак не хотел находить по адресу наше пристанище на ночлег у озера. Вводим координаты и петляем по трассе до Мангутая в холмах вдоль Байкала. Начавшийся дождь быстро размывает гравийные дороги, а нам дальше в лес. Сначала не верим, но навигатор настаивает. Лужи, камни, реликтовые чащи, никаких стрелок и море развилок. Нажимаю на педаль, уже чуть ли не закрыв глаза, понимая, что ещё чуть-чуть, и пробьёт. Проколоть колёса здесь как нечего делать. Это должно произойти по всем законам физики.

Часовые мытарства, охи-вздохи, молитвы — и конечный пункт. Без единого опознавательного знака, по разбитой временем и дождем дороге мы добрались!

За забором у труднодоступного берега шале, чистейший галечный пляж и горячая уха из байкальской рыбы. Утка-нырок в сумерках учит малышей добывать пропитание, а головка нерпы то показывается, то вновь исчезает вдали. Жаль, усы не рассмотреть поближе, осторожничает. Заглядываем в прозрачные воды озера, и как-то спокойно и тепло, несмотря на зябкий ветер. Байкал — точно космос. И зимой, и летом.

Пройдено 372 км, +3 часовой пояс, регион — 38-й.

А вы были на Байкале?

В первой серии своего онлайн-дневника екатеринбуржцы рассказывали, как проехали Тюмень и добрались до Омска, во второй — про свой путь к Новосибирску, в третьей провели онлайн-экскурсию по столице Сибири, в четвертой рассказали про уютный Томск с его деревянными домиками, в пятой восхищались красотами Красноярского края, а в шестой — про свой путь до Иркутска.